ひめじ芸術文化創造会議

2018年09月07〜09日に開催された日本計画行政学会第41回全国大会において、当会議から発表を行いました。その内容について、公開いたします。

日本計画行政学会 第41回全国大会への参加

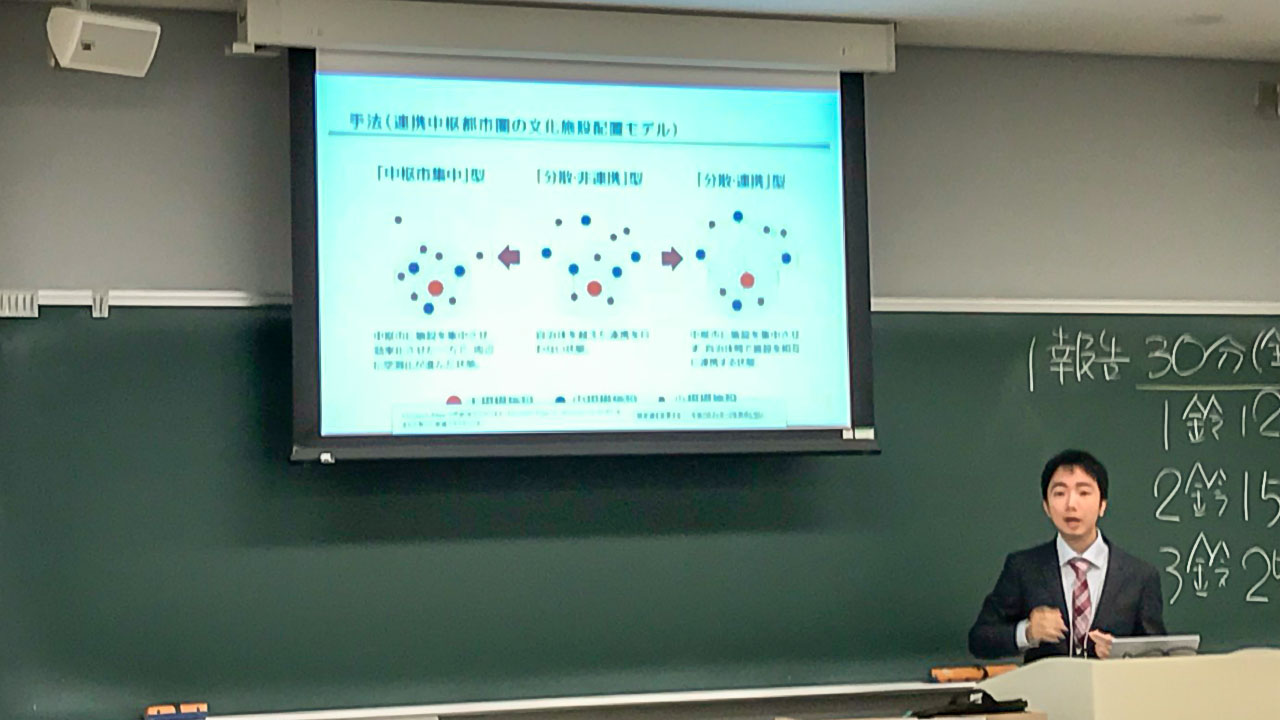

去る2018年09月08日(土)に福岡大学(福岡県)にて開催された日本計画行政学会 第41回全国大会にて、当会議から発表の機会をいただきました。今回の発表は月ヶ瀬悠次郎代表、立花晃副代表、橋本英司委員の三者による共同で行いましたが、橋本委員が大学生でありながら登壇し精一杯の発表を行ってまいりました。

以下、その発表内容を(一部、わかりやすく加筆して)公開いたします。なお、発表内容やスライド画像については、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもと、表示‐非営利‐継承(CC-BY-NC-SA)でライセンシングいたします。この利用許諾に基づき、ライセンスの範囲内で自由にご利用いただけます。

連携中枢都市「姫路」における文化・産業複合施設のあり方について(一部編集)

はじめに

連携中枢都市「姫路」における文化・産業複合施設のあり方について…というテーマで発表いたします、兵庫県立大学環境人間学部所属の橋本英司です。よろしくお願いします。

今回は、私の所属している「ひめじ芸術文化創造会議」にて研究している内容の中間報告として発表させていただきます。

発表の流れ

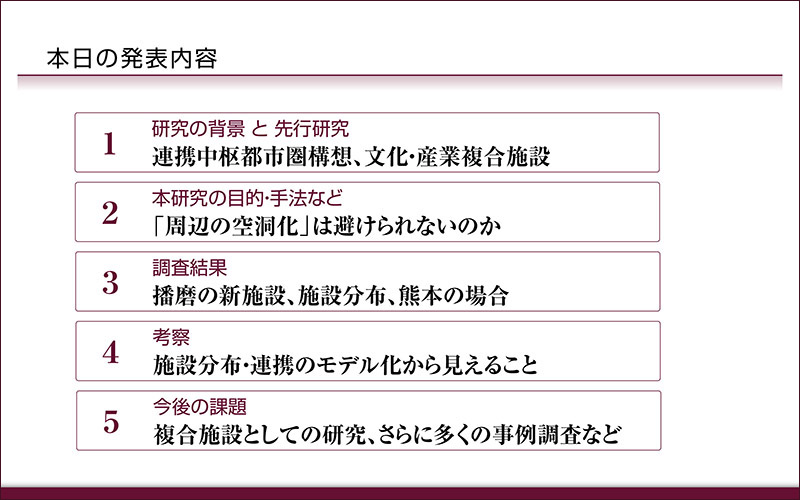

今回はこのような流れで発表します。

現在、自治体の生き残り策として行われている「連携中枢都市圏構想」という自治体連携の新しい形について、またその枠組みで活用されようとしている文化施設について紹介します。

それらに関する先行研究を抑えながら本研究の焦点である、「空洞化はさけられないのか」という点についてモデルと具体事例を用いて考察します。

背景

ではさっそく背景から見ていきます。

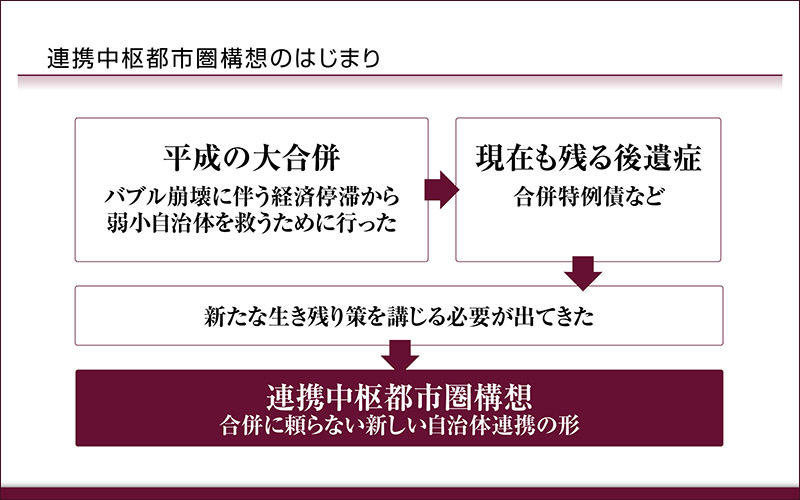

連携中枢都市圏構想の流れ

バブル経済崩壊後、市町村は都市財政の維持を目指してあちこちで合併しました。その際に発行された合併特例債に現在苦しんでいます。

そのため、合併に代わる新たな仕組みとして「連携中枢都市圏構想」が生まれました。

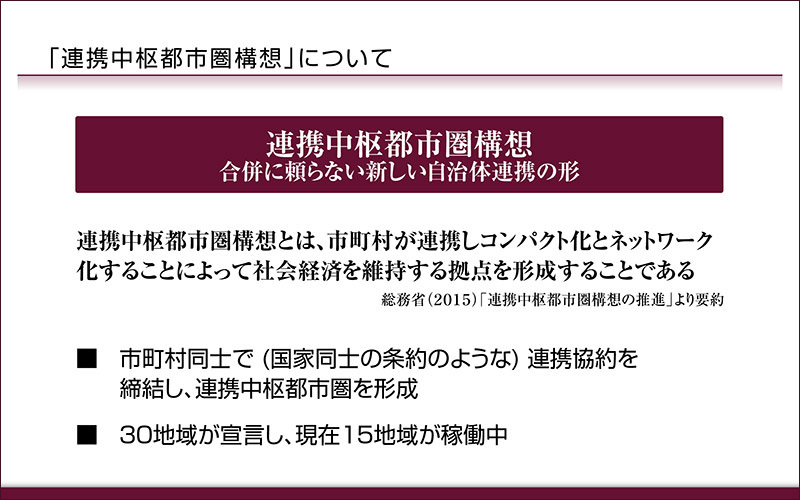

総務省の定義によれば、連携中枢都市圏構想とは「市町村が連携しコンパクト化とネットワーク化することによって社会経済を維持する拠点を形成することである」とのことです。

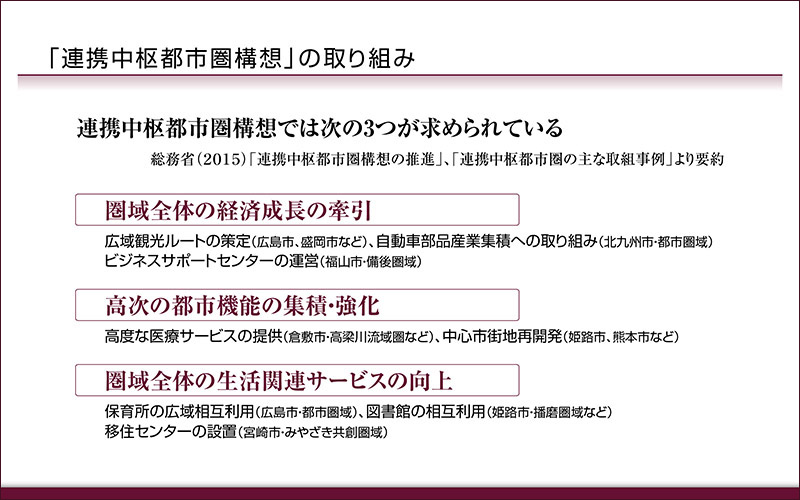

また連携中枢都市圏では、次の3つのことが求められています。

1つ目は圏域全体の経済生著の牽引、2つ目は高次の都市機能の集積・強化、3つ目は圏域全体の生活関連サービスの向上です。

高次の都市機能とはどういうものかといいますと、例えば大規模な施設や特殊な設備です。医療でいえばドクターヘリのように必ずしも一つ一つの市町村が持つ必要がなく広いエリアで活用が期待されるものなどが高次の都市機能と言えるでしょう。

それぞれの取り組みを見ていくと医療や観光などソフト面での連携が多い一方、文化に関する事や大規模施設の具体的な連携はまだまだできていないようです。

先行研究

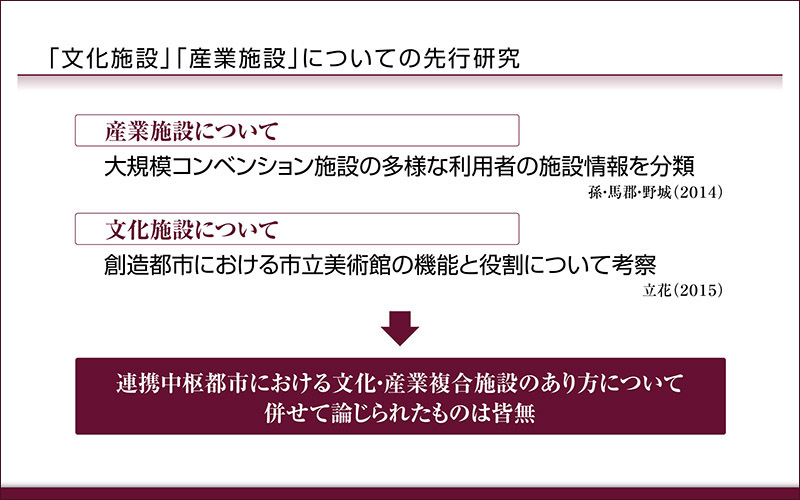

本日の発表は、この連携中枢都市圏構想と、大規模施設…なかでも文化・産業複合施設を併せた研究のご報告ですので、まずはそれらについての先行研究を振り返ります。

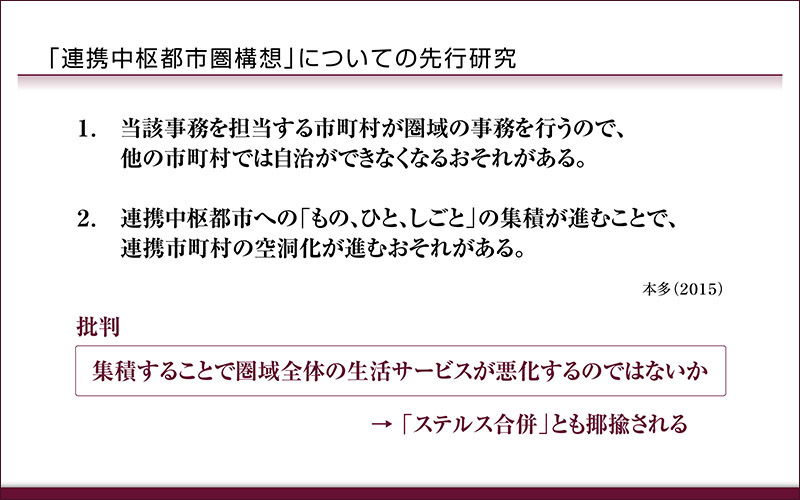

まず連携中枢都市圏構想については、批判的な声が多数を占めます。

代表的なものとして本多(2015)では、特に連携中枢都市へ「もの・ひと・しごと」の集積が進むことで、連携市町村の空洞化がすすむおそれがあると指摘しています。これは「ステルス合併」とも揶揄されています。

一方で、文化施設・産業施設についての先行研究はご覧のようなものがありました。しかし、複合施設について、あるいは連携中枢都市圏構想における文化施設・産業施設のあり方について併せて論じられたものは皆無でした。

目的・定義・モデル・手法

目的

これら踏まえて本研究の目的を設定します。

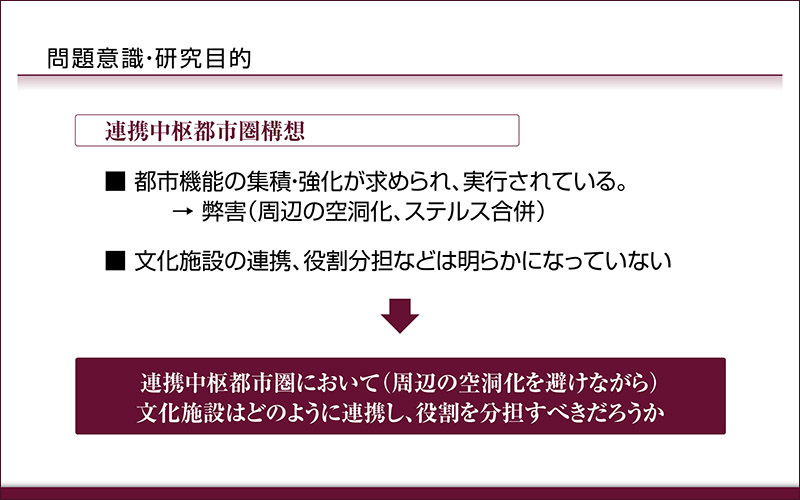

前述のとおり、連携中枢都市圏構想では都市機能の集積・強化が求められている一方で周辺の空洞化につながるおそれも指摘されています。また連携中枢都市圏構想における文化施設や産業施設の連携についての議論があまり進んでいないという状況でした。

したがって、本研究の目的は「連携中枢都市圏において文化施設はどのように連携や役割分担するべきか」を明らかにすること…とします。

定義

一口に文化施設といっても、様々な形があります。本研究では、特に文化ホールに絞って研究を行っています。これは、一般的に劇場と呼ばれているものを想像してください。舞台や客席、音響設備があるホール。ただし、ホテルや公民館などは除いています。

なお、タイトルには「文化・産業複合施設」とありましたが、複合施設に関しての先行研究が皆無であったため、文化施設を中心に発表します。

文化施設の分布・連携モデル

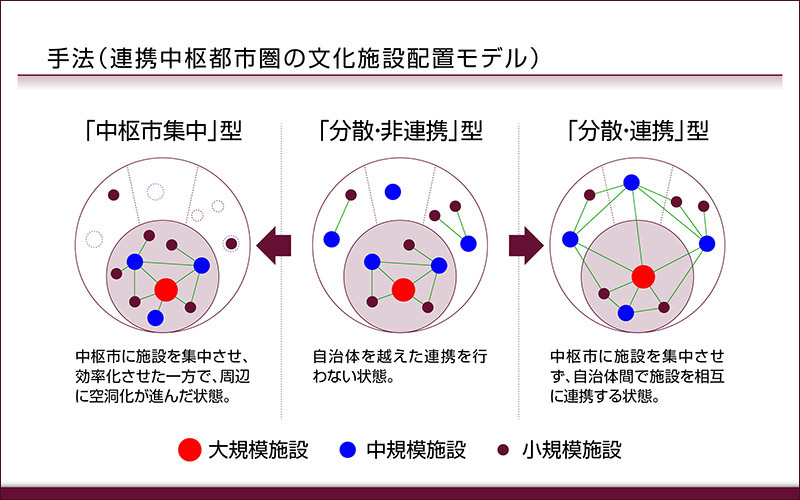

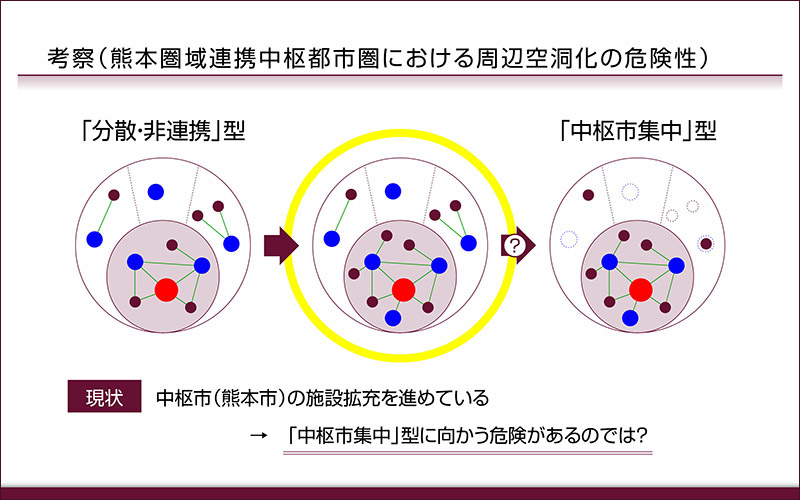

連携中枢都市圏で文化施設を持つとき、いくつかの型が考えられますが、今回は3つに分けて考えてみようと思います。

中心の色のついた円が連携中枢市、白い周辺の部分が連携している他の市町村、これらをまとめて連携中枢都市圏と考えてください。一つ一つの点が文化施設だと思ってください。青い点の中規模施設というのは、田舎ではそれなりに大きな施設を想像してください。そして赤い点は(連携中枢都市圏構想でいうところの)高次な都市機能を有した大規模施設です。

それぞれ見ていきましょう。

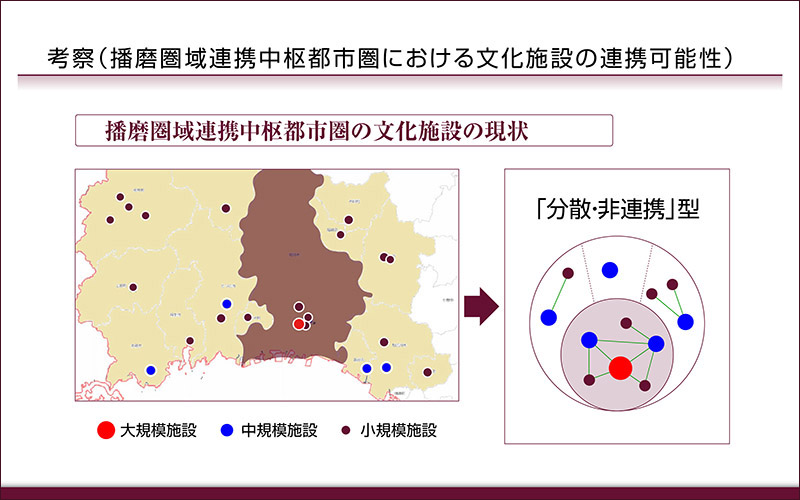

まず(中央部を指して)これは「分散・非連携型」と名前をつけました。これは自治体の垣根を超えた施設の連携が行われていない状況です。連携中枢都市圏構想を採用していない一般的な自治体、あるいは連携中枢都市圏構想を実施しているけれども、少なくとも文化施設に関しての連携が未だ十分に機能していないというモデルです。もっとも、先程申しましたように、連携中枢都市圏構想で具体的な文化連携が行われていない現状ですので、文化施設に関してはほとんどの連携中枢都市圏がこの状態だといえるでしょう。

一方で、中枢市にあらゆる機能を集中させすぎた場合は(図左)このようになります。これを「中枢市集中型」と名前をつけました。これは本多(2015)で指摘のあったように周辺の市町村が空洞化したステルス合併の状態がこれにあたります。

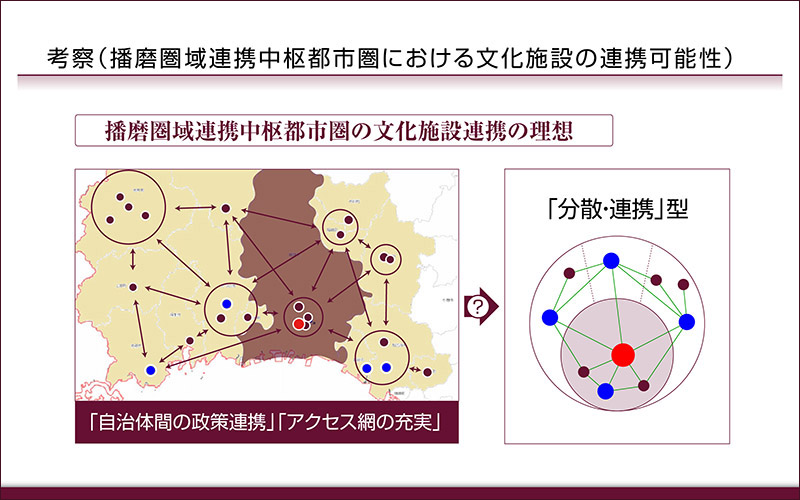

さいごに「分散・連携型」と名付けたこのモデルです。高次機能を中枢市に配置しながらも、周りの市町村にも施設が残っていて、お互いが積極的に連携している状態です。連携中枢都市圏構想で目指している形は、おそらくこういう状態ではないでしょうか。

ざっくり申しますと「真ん中が現状、左が空洞化してしまった状態、右が理想」ということになるでしょうか。

以上のモデルに、実際の連携中枢都市圏の事例が当てはまるか見てみましょう。

代表事例

連携中枢都市圏構想は、さまざまな市町村で取り組まれています。本研究では「播磨」と「熊本」の2つの連携中枢都市圏を選出しました。

この2つの都市圏において、大規模な文化・産業複合施設について計画されているためです。

調査結果

これら2つの事例についてどのように文化施設が分布・連携をしているのか見てみましょう。

播磨圏域

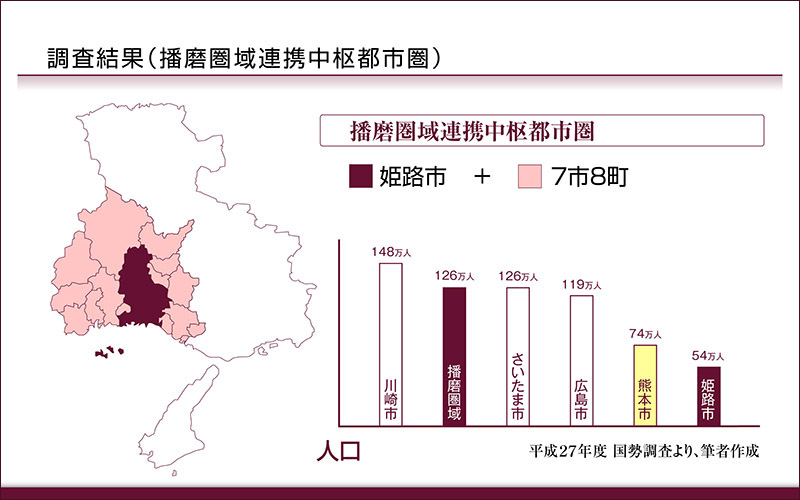

播磨圏域連携中枢都市圏は兵庫県の南西部、ここ(色の濃い部分)姫路市を中心としてその周辺の7市8町で構成されています。

播磨連携中枢都市圏を仮想政令指定都市として人口規模をみると、他の標準的な政令指定都市と肩を並べる程度です。

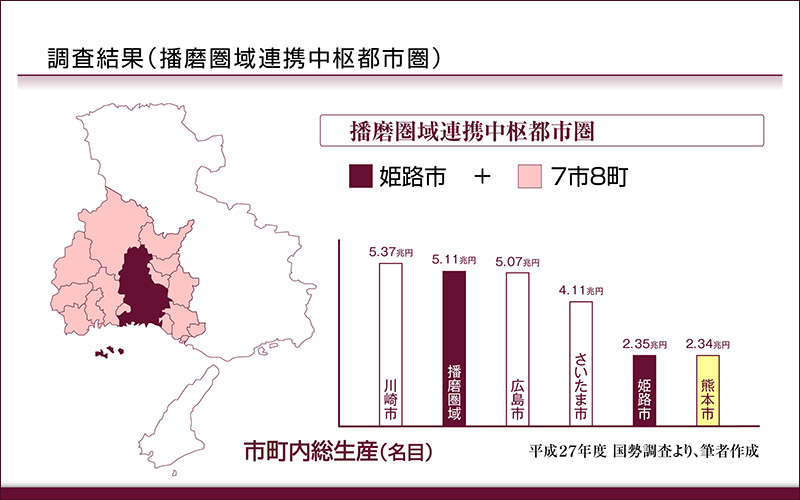

経済規模…GDPでみても同じような規模になります。

この播磨圏域の交通の要衝・結節点、姫路市の中心部にある姫路駅から徒歩圏内に大型の文化・複合施設が建設予定です。(仮称)姫路市文化コンベンションセンターと呼ばれるこの施設は2021年に完成予定なのですが、最大2000席のホール・(屋内外合わせて)5600平米の展示場という規模は播磨圏域で今までにない規模です。

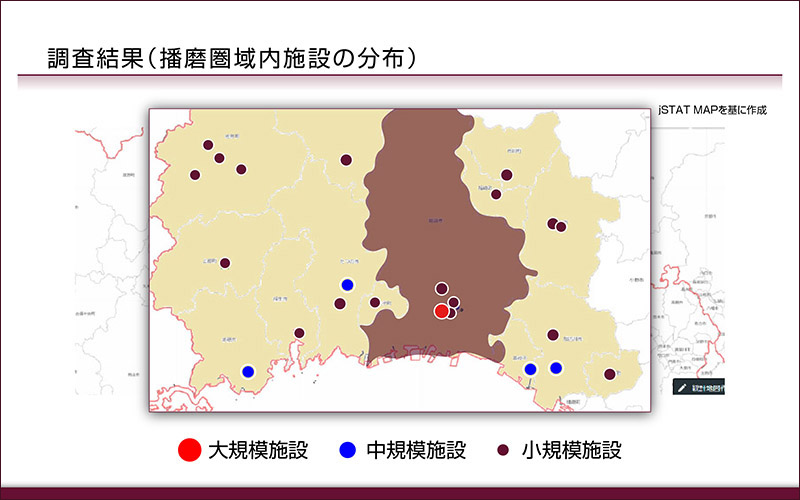

この新施設を含めた播磨圏域の文化施設を地図で見てみましょう。今回は播磨圏域での文化施設の規模を大規模:1800席以上、中規模:1000席以上、小規模:それ以下と分類しました。

この基準で実際にどれほど分布しているのか地図で見るとこのようになります。ここ(色の濃い部分)が姫路市、ここ(赤い点のある辺り)が交通の要衝である姫路駅です。この赤い点が新施設になります。

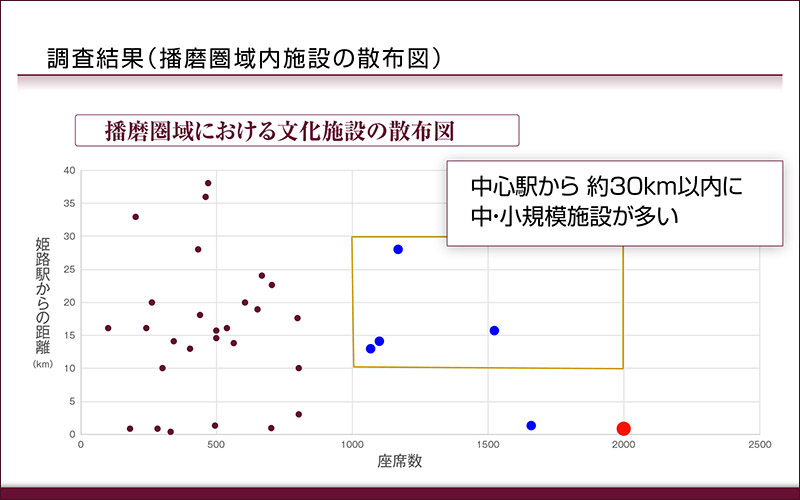

その姫路駅からの距離を散布図で見るとこのようになります。

縦軸が姫路駅からの距離、横軸が施設の規模です。右端の2000席の文化施設が新施設です。中心駅である姫路駅から30km以内のところに文化施設が多いです。また、中規模なものは少し離れたところに多いです。

全体的に分散していることがわかると思います。

熊本圏域

では、播磨圏域と同じく大規模な文化・産業複合施設を計画している熊本圏域ではどうでしょうか。

熊本市役所の方にヒヤリング調査を行ったところ、熊本市は熊本県と一緒に文化政策を積極的に行っています。熊本市に建設中の大規模施設は、市内での活用を想定しているそうです。おそらく政令指定都市であり県庁所在地でもあるためでしょうが、内需が高く、熊本市内で十分に役割分担ができているという認識でした。つまり、周辺自治体との連携については、それほど強い意識を持っていないということでしょうか。

以上が播磨・熊本圏域の調査結果でした。

考察

播磨圏域と熊本圏域の施設連携分布事例をモデルにあてはめて考察してみます。

播磨/熊本の事例考察

モデルをご紹介したとき「分散・非連携型」について、ほとんどの連携中枢都市圏が未だこの状態であると紹介しましたが、播磨圏域の分布を見てみるとどうでしょうか。

この分布を見る限り、やはり「分散・非連携型」にあてはまりそうですね。

この播磨圏域では現在のところ周辺自治体との文化施設連携を行っていませんが、「自治体間の政策連携」と「アクセス網の充実」をクリアすることができれば、おそらく十分な連携ができるのではないかと考えています。

姫路市に対して是非、そのような連携を進めてもらいたいと考えています。

なお政策連携というのは、例えば機能面における役割分担なども、これに当てはまるかと思います。具体的には、近隣の市町村にクラッシックに特化した文化施設があるとき、わざわざ同じものを自前で持つのではなく、別の…例えばロックコンサートなどに特化した文化施設をつくるなど。このような役割分担が求められると思います。

また、アクセス網の充実については、圏域全体が行き来しやすくなることで文化施設も相互に連携しやすくなるのではないかと考えています。

一方の熊本圏域です。

熊本圏域も現状では「分散・非連携型」だと思いますが、熊本市内だけで開発が進み施設の拡充が行われると、やがて「中枢市集中型」となり周辺の空洞化を招く恐れがあります。この点については、1つ警鐘を鳴らしておきたいとおもいます。

以上が考察です。

まとめ・課題など

それでは最後に今回の発表のまとめを行います。

まとめ

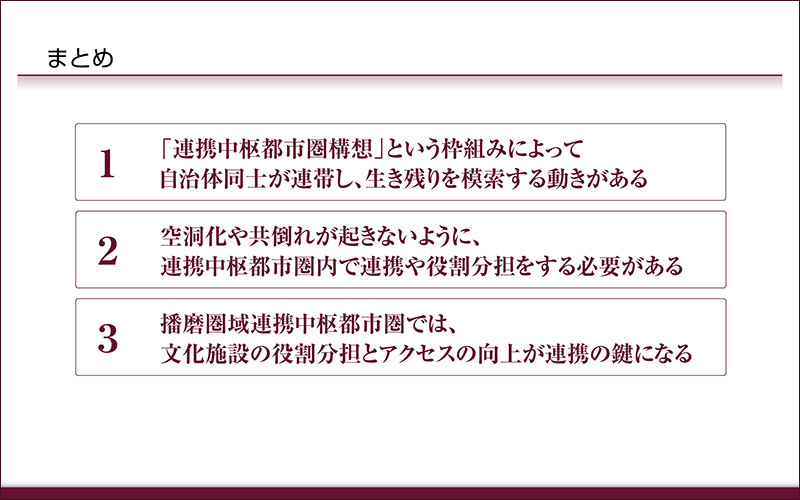

連携中枢都市圏構想という仕組みによって自治体同士が連帯し、生き残りを模索する動きがあります。

連携中枢都市圏構想において、文化施設は空洞化や共倒れが起きないよう、各連携市でうまく連携や役割分担をする必要がある。

とくに播磨圏域連携中枢都市圏の文化施設連携には、具体的な役割分担と圏域内の交通アクセスの向上が鍵になりそうです。

課題

研究の今後の課題としましては、まず熊本圏域に関するより詳細な調査・研究をしたいと思います。そして他の連携中枢都市圏の事例と比較し一般化したいです。また、産業施設や複合施設まで同じように何らかの形で研究してみたいと思います。

参考文献はご覧の通りです。

拙い発表でしたがご清聴ありがとうございました。

本発表および研究は「ふるさとづくり青年隊」事業の一環として行われ、経費の一部に助成金を使用しています。

この記事は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

この記事は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。