「モノ」ではなく「コト」を未来につなげること ── 日比野克彦のアートプロジェクト活動から ── の聴講

2021年10月23日

文:月ヶ瀬悠次郎

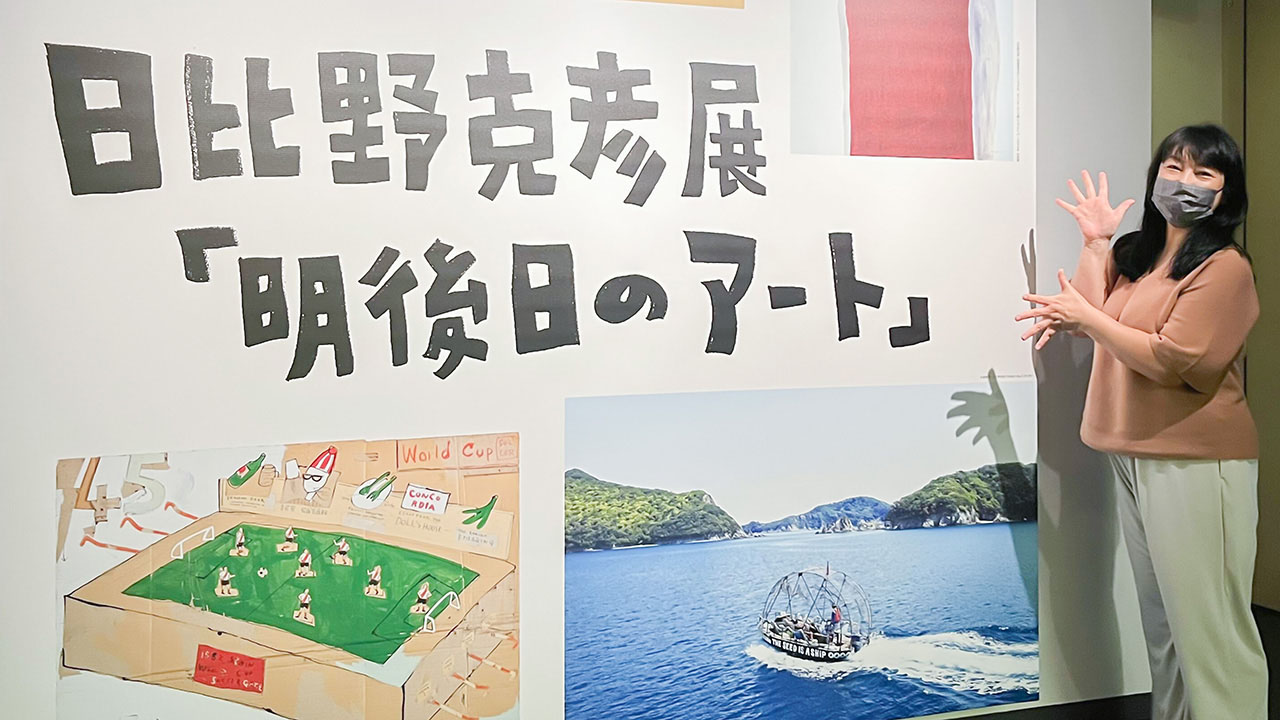

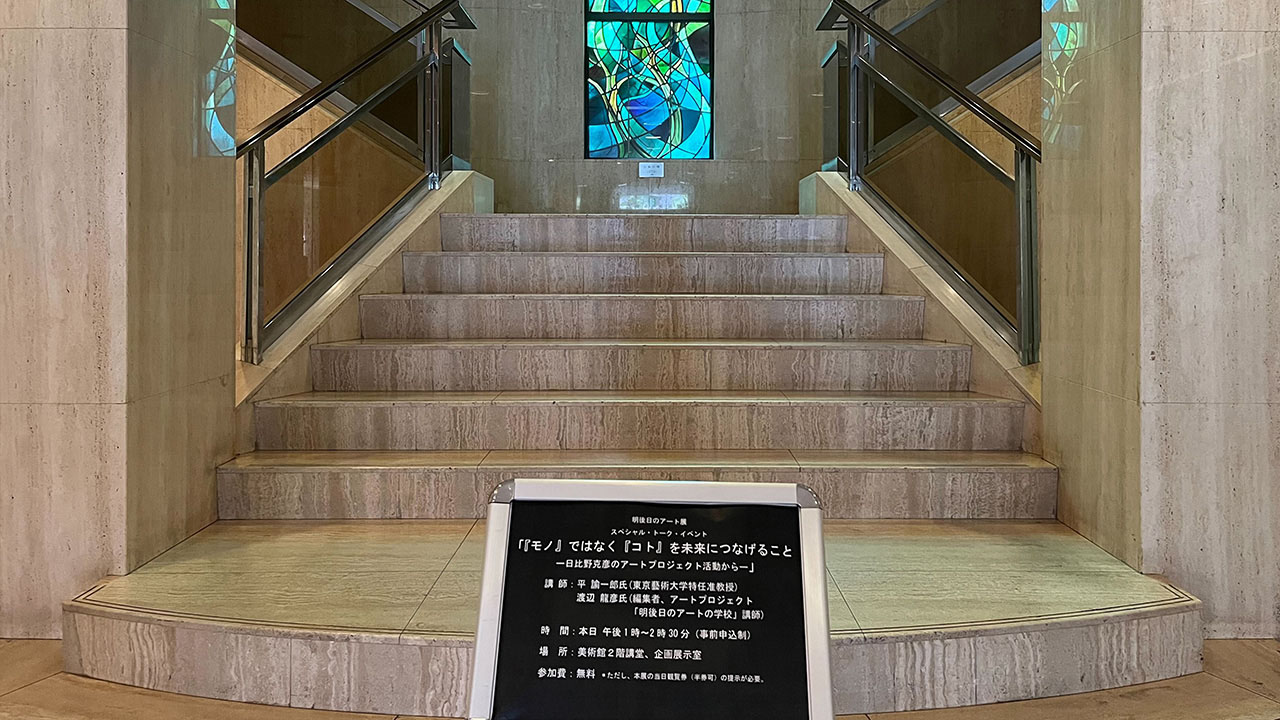

2021年10月17日(日)13時より、姫路市立美術館においてトークイベント:「モノ」ではなく「コト」を未来につなげること ── 日比野克彦のアートプロジェクト活動から ──が開催された。

2021年10月17日(日)13時より、姫路市立美術館においてトークイベント:「モノ」ではなく「コト」を未来につなげること ── 日比野克彦のアートプロジェクト活動から ──が開催された。

当会からは月ヶ瀬悠次郎代表、芳賀由紀事務局長、染井吉乃幹事が聴講に訪れ、美術館・美術に対する日比野克彦氏の思想や、芸術作品の保存(関連する物をどの程度まで保存すべきかの線引きが難しいこと…など)について学んだ。

東京藝術大学特任准教授・平諭一郎氏とアートプロジェクト「明後日のアートの学校」講師・渡辺龍彦氏の二人が自身の活動と芸術家・日比野克彦氏の思想を紹介しながら、次世代に伝えることの意義や、伝えるモノ・コトの取捨選択の難しさについて語った。

講演の後は、企画展『明後日のアート』を観賞し、氏の作品に触れた。

日比野克彦氏はダンボールを使った芸術作品で有名であるが、その活動は単なる作品作りにとどまらず、サッカーやシーボートなど幅広い企画を立ち上げ実践しており、姫路市立美術館が行っている4か年計画『オールひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト』の初年度のコア・アーティストとして招聘されている。

本講演はそのうち企画展『明後日のアート』に付随して行われていた。

月ヶ瀬悠次郎 代表

私は装丁デザイン(エディトリアルデザイン)の立場から書籍にも携わっている。編集者である渡辺氏のいう「出版は、世の人に伝えわってほしい、将来に残って欲しいと祈ること」という意見に強く共感した。

一方で、日比野氏の目指す「モノ(物質)からコト(体験)へ」というのが、そのような古いエゴへの回帰になってしまうのではないかと少し心配しながら聞いていた。芸術は元来「作り手から受け手へのメッセージ」でありながら、近現代に至って「それがどのようなメッセージであるかは受け手に委ねる」ようになった歴史的経緯がある。受け手がどう感じるかを作り手が決定することは、エゴである…ということだ。

しかし、講演の最後では「受け手に委ねる」という原則についても触れられていたので安堵した。

染井吉乃 幹事

日比野氏のアトリエや作品、書籍を紹介しながらの平氏、渡辺氏2人のトークセッション。「美術館は美の行き着く墓場であってはならない。絶えず人の行き交う場所で、美を鑑賞する場所ではなく生み出すところ」という日比野氏の書籍からの話に感銘を受けた。

私は故人の作品展をどこか、鑑賞する場として見ていた。そこから生まれるものがまだまだあるのだという事を感じ、次回美術を鑑賞する時には違った視点で見れる事であろう。

日比野氏の段ボールを使った芸術作品は絵画に留まらず、立体的な作品も展示されていた。間近で360度拝見出来る作品は大人も思わず童心に帰ってはしゃぎたくなった。

姫路市立美術館では令和2年より、4か年計画『オールひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト』を開催している。初年度は日比野克彦氏をコアアーティストとして迎え、アーティスト・イン・レジデンス『明後日のアートの学校⇒町も海も山も寺も城も人もつながるプロジェクト』、企画展『明後日のアート』、連携コレクション展『The Museum Collection Meets HIBINO 展示室で会いましょう』の3つの連動した企画が進められている。

当会は美術館などの芸術関連施設が単年度予算・単年度企画で運用されることの弊害について指摘してきた経緯もあり、アフターコロナの芸術振興を見据えた本計画には大きな関心を寄せているところである。

この記事は特別な表記があるものを除いて クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

表記があるものについては、それぞれの権利者にお問い合わせください。